“十四五”智慧水利建设水资源管理业务应用架构探讨

数字孪生疏勒河水资源管理效果图 资料图片 |

强化水资源管理是保障经济社会高质量发展的重要支撑手段,需要通过利用网络化、数字化、智慧化先进成果,提升水资源管理科学性、时效性和智能化,切实提高水资源管理领域预报、预警、预演、预案(以下简称“四预”)能力。以水利部关于“十四五”期间智慧水利建设指导意见、顶层设计、规划和方案等文件为依据,立足水利部本级水资源管理工作目标和任务,以业务应用需求开展深入分析,总结水资源管理信息化能力现状和存在的主要问题,提出水资源管理与调配系统建设思路,为水资源管理信息化建设工作提供参考。

01.水资源管理信息化能力现状

覆盖中央、流域和省区3个层级的国家水资源管理系统,是国家水资源监控能力建设项目(以下简称“国控项目”)的重要成果,在现有水资源监测体系和业务管理信息体系中具有核心地位。

在河湖断面监测方面,国家水资源管理系统水利部本级系统已对805个有水资源监测需求的省界断面实现430个断面的监测;对全国第一批生态流量管控的41个重点河湖83个重要控制断面,已接入74个断面监测数据;对65条已批复或已开展跨省江河水量分配工作的335个河流控制断面,已接入131个断面监测数据。

在地下水监测方面,国家地下水监测工程(水利部分)已完成建设,构建了1个国家地下水监测中心、7个流域监测中心、32个省级监测中心、280个地市分中心和10298个地下水自动监测站。在取水口监测方面,截至2020年年底,国控项目在全国累计完成18713户41851个监测点建设,覆盖取水许可证11632份,监测许可水量共计2563.24亿m3,年度监测实际水量3308.29亿m3。

国控项目基本建成了包括1个中央平台、7个流域平台、32个省级平台,共40个节点在内的国控系统,已基本建成水利部、流域、省(自治区、直辖市)三级水资源管理信息平台和取用水、水功能区、大江大河省界断面三大监控体系,在水利业务网内形成覆盖五级的水资源通用管理业务标准化体系,对重要取水口和水源地等关键对象完成实时监测信息同步,构建了相对完备的技术标准体系,对水资源管理提供了较好的建设基础和应用支撑。

水利部不断推动取用水管理政务信息系统整合共享,自2021年起在试点地区开展了取用水管理政务信息系统整合工作,着手建设取用水管理“大系统、大平台和大数据”,实现水利部、流域机构取用水管理业务办理系统与地方各级取用水管理相关政务信息系统的互联互通,初步形成可覆盖全国的取用水管理政务服务平台,服务全国取水许可电子证照办理、用水统计调查直报、取水工程(设施)核查登记等业务,并逐步纳入各地已建成的取水许可审批、取水计划、水资源税费收缴等系统功能。

自2019年起,全国省界断面水文水资源监测信息系统开始建设,针对水量分配监管、生态流量管控等业务对水文监测数据规范化管理和整编应用的需求,提供水文水资源监测站网管理、数据报送、预报预警、指标评价、分析报表等管理业务支撑。实现对全国省界断面和重要控制断面的基本信息、评价指标、历年均值等重要基础信息的管理,实现全国近900个断面月度、年度水资源监测数据的报送流程管理和监控,可对日数据整编报送管理并进行短期预报及预警,可根据不同时间序列进行指标评价和统计。

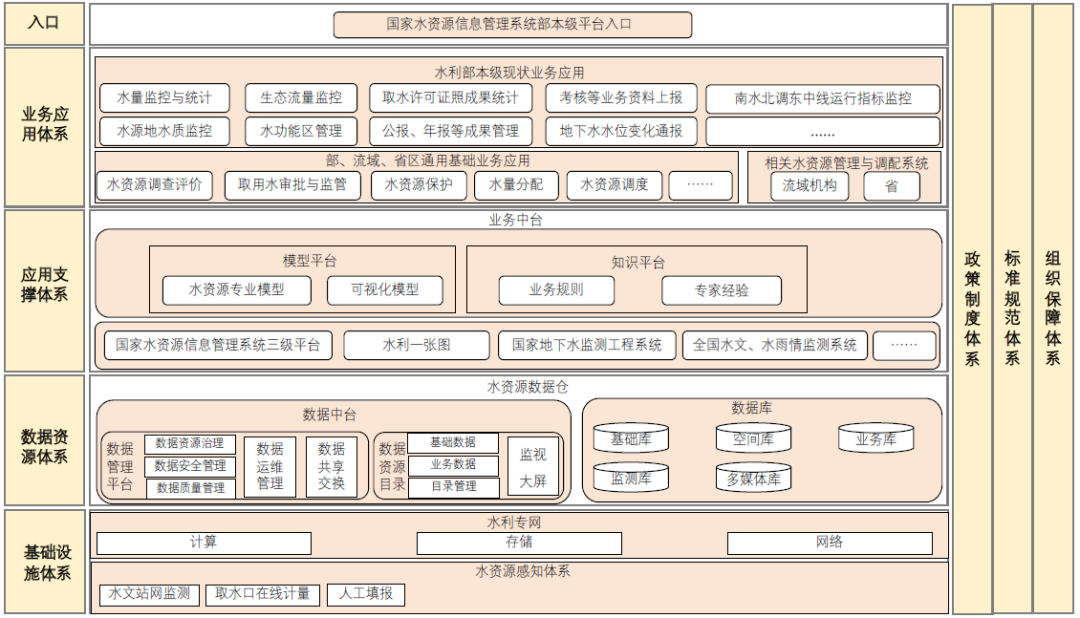

水资源管理业务应用信息化建设主要包括基础设施体系、数据资源体系、应用支撑体系和业务应用体系4个部分。

水资源管理业务应用信息化建设现状 |

02. 水资源管理业务信息化建设存在的不足

目前以国家水资源管理系统为主体的监测体系信息感知覆盖范围和要素不全,监测能力还不能满足部本级水利业务和管理需要。

在河湖断面数据监测方面,各级监测信息向部本级平台的总体接入率不高。重要河流涉及水量分配断面的信息接入率为39%,省界水量断面接入率为53%,部分水量分配、生态流量控制相关的站点至今尚未启动建设,一些已建站点的枯水期监测频次和指标达不到评价要求。

在地下水监测方面,部本级可直接获取动态水位、水质信息的站点以国家地下水监测工程建设成果为主,一些地下水超采区内的国控站点覆盖程度不足,数据质量有待进一步提升。

在取水口监测方面,各地计量能力不均衡,部本级平台直接获取、可供研判趋势和动态决策的取用水信息不充分。国控系统虽然对规模以上颁证取用水户实现了在线计量,但该类取用水户数量少,且区域间分布不平衡。农业用水的取水口计量率相对较低;全国工业和生活取水总体取水口计量率较高,但多为自动化程度低的离线计量,设备精度和稳定性水平参差不齐。

一是内部信息系统联通整合不够。部本级国家水源管理系统取用水监控功能与全国取水许可电子证照系统、用水统计调查直报系统尚未实现数据动态同步和业务整合,用于“四预”的业务无法联动,数据重复报送、“一数多源”、“脏数据”频繁入库等问题依然存在。全国省界断面水文水资源监测信息系统的服务范围还不够广泛,与具体调度业务结合还不够紧密。二是外部数据资源共享不足。目前对于水资源管理业务联系紧密的相关行业相关数据还未能实现动态共享。

虽然水利部、流域、省(自治区、直辖市)三级系统实现了业务协同,但部本级工作人员直接通过信息系统开展业务办理、监测预警、实时告警和监管的工作环节还不完整。系统统计分析功能和数据处理机制不完善,系统内数据实用性不强,难以满足业务需求,对专题业务的支撑条件不足,对水资源评价分析、日常管理、考核监督、宏观决策的支撑作用不强,系统平台应用效果与实现“四预”功能要求之间有一定差距。

03. 完善水资源管理业务应用的工作思路

在预报方面,在充分掌握现状、历史和规律机制基础上,对未来发生的重要水资源管理事件,按照业务标准进行预测预报。在预警方面,完善水资源管理风险阈值和指标,建立发布机制,使信息直达责任单位,处置措施和效果可及时反馈。在预演方面,融合水资源管理对象动态信息,在信息平台模拟实际业务场景和事件过程,设定不同情景目标进行风险形势分析,对调度方案进行模拟仿真预演。在预案方面,结合水资源管控对象和指标现状,对预演结果进行分析评估,滚动调整应对措施,提高预案的科学性和可操作性。

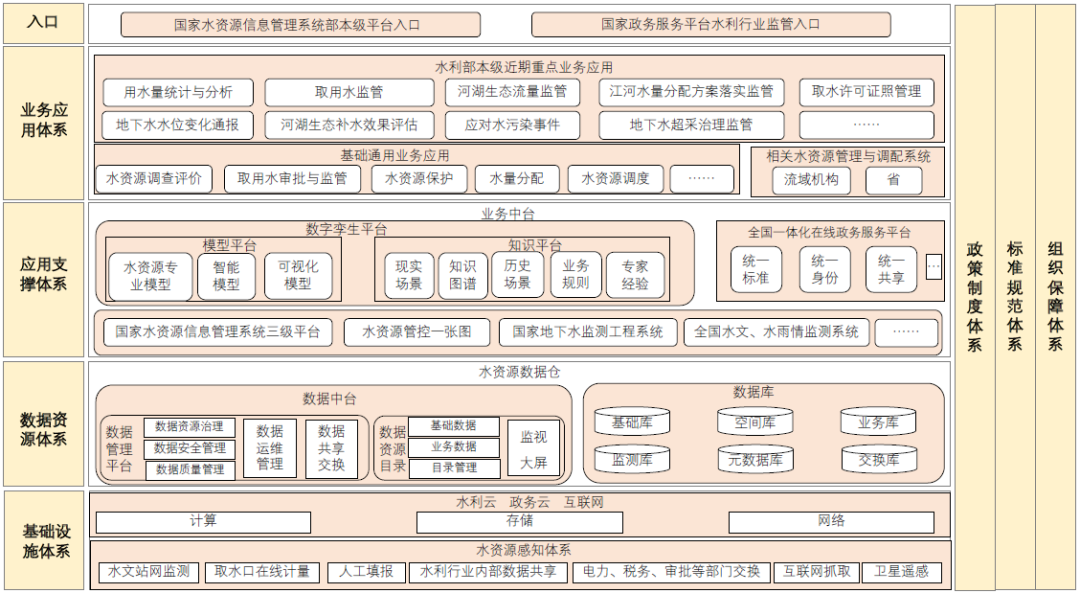

04. 水资源管理业务应用架构设计

|

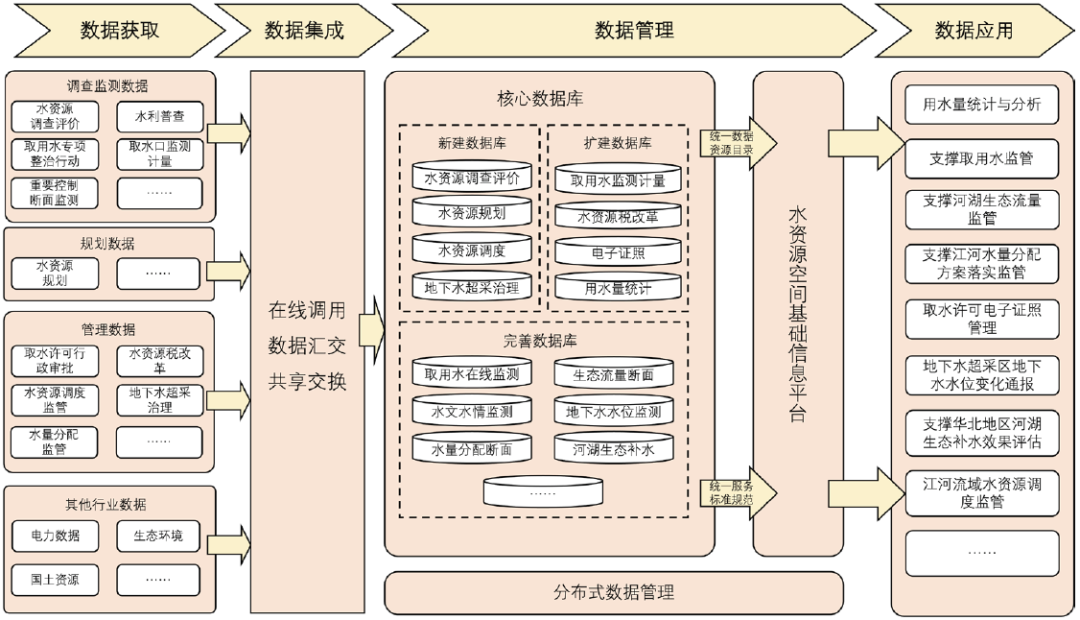

数据底板汇聚水利云、政务云和互联网传输的各类数据,为模型平台和知识平台提供数据服务,支撑水资源管理业务应用。根据不同数据来源和数据类型,将各类数据按照统一的标准规范、数据基准和注册接入方式汇集到水资源数据信息平台中。水资源管理业务数据流程由数据获取、数据集成、数据管理和数据应用4个部分组成。

水资源管理业务应用数据流程 |