新时期“四水”新态势及若干重大问题思考

作者简介:姜大川,高级工程师。

|

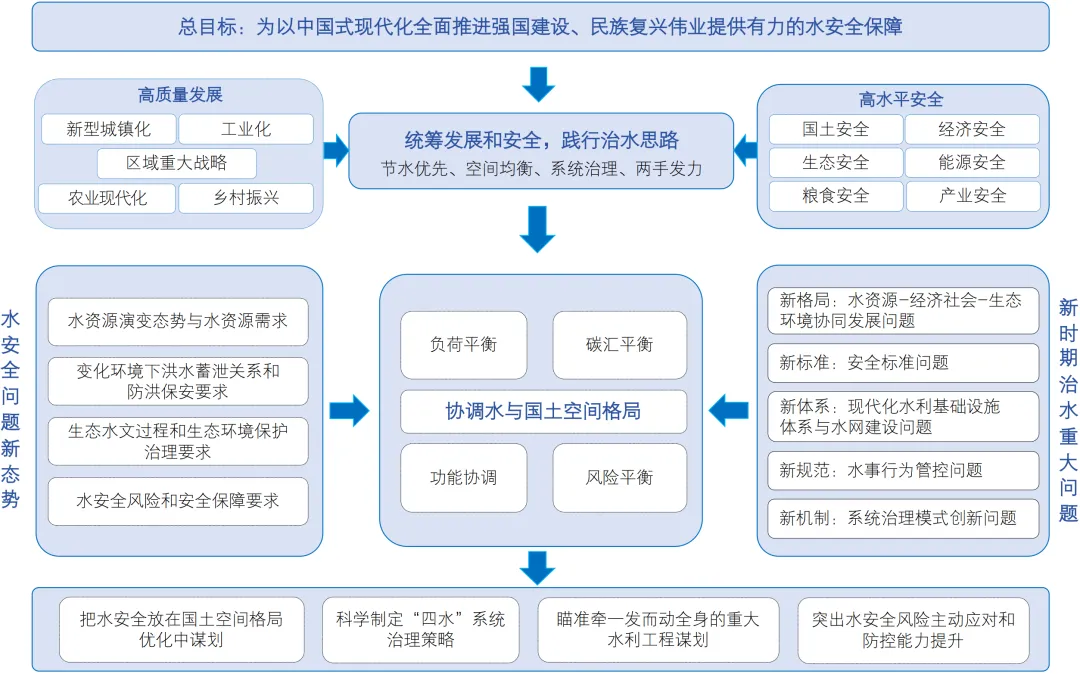

党的十八大以来我国治水事业发生历史性变革、取得历史性成就。随着经济社会发展和城镇化进程推进,国土空间格局以及国际环境发生变化,加之近年来极端天气事件频发,水安全保障面临新形势、新挑战、新要求。当前我国水利工作已进入高质量发展阶段,需要深入分析水灾害、水资源、水生态、水环境“四水”问题新形势新变化,正确认识和准确把握水安全重大问题,谋划水利发展战略,制定水利发展策略,加快推动新阶段水利高质量发展,系统性根本性解决“四水”问题,提高水安全保障能力和风险应对能力。

|

▲新时期“四水”问题应对总体策略

1.把水安全放在国土空间格局优化中谋划

我国近70%的城市群、90%以上的能源基地、65%的粮食主产区缺水问题突出,约51%的主要防洪区洪水风险较高,约55%的国土面积为生态脆弱区。需要从统筹发展和安全、拓展发展空间、促进人与自然和谐共生、增进民生福祉、应对风险挑战的战略高度,把保障水安全与实施国家重大战略、优化重大生产力布局、构建国土空间开发保护新格局结合起来,与新型城镇化、农业现代化、乡村振兴、生态治理修复协同推进。

2.科学制定“四水”系统治理策略

治水过程中“头痛医头、脚痛医脚”的现象仍然存在,难以应对新老水问题交织的复杂局面。需要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,以流域为单元、江河为纽带,坚持全国一盘棋、流域区域相结合,统筹“四水”治理,加强各类治理保护措施和工程项目的协同性,加强不同区域、不同行业涉水政策衔接协调,加强政府与社会的协同,实现治水的全局性、整体性和协同性。

3.瞄准牵一发而动全身的重大水利工程谋划

着眼“国之大者”,坚持近期、中期、远期系统规划,做好战略预置,优化水利基础设施布局、结构、功能和系统基础,突出跨流域跨区域共建共享、跨领域协同融合,谋划和推动建设一批具有全局性、标志性的重大水利工程项目,把握好前瞻性和投资效率的关系,避免工程建设过度超前,突出重大战略性水利工程项目投资的可持续发展能力和带动能力。

4.突出水安全风险主动应对和防控能力提升

在做好常态化安全保障基础上,考虑最不利的水资源演变情势、经济社会高质量发展需求和极端水旱灾害等情景,做好非常态下水安全风险应对,构建韧性水网体系,加快应急备用水源建设,有序推进调水潜力较大河流开发以及战略水源点、地下水储备、战略通道等工程的建设,构建国家水资源战略储备体系,实施战略调配,保障国家水安全。

03

新时期治水若干重大问题

1.水资源-经济社会-生态环境协同发展问题——如何建立适水经济社会与国土空间新格局

根据水资源环境承载能力、水生态系统脆弱性和水安全风险状况,统筹经济、人口与水资源分布关系,落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产“四水四定”原则,合理处理好人水关系,协同经济社会格局、国土空间格局和水安全风险格局,实现水-土-粮-能-生等多要素全方位全过程统筹协同调控。

|

▲建立适水经济社会与国土空间新格局

①以水定城问题:统筹考虑城市周边洪水风险,用水成本、代价以及对周边地区资源环境的影响,合理确定城市可用水量,因水制宜,集约发展,合理确定城镇发展布局、规模、结构。

②以水定地问题:做好水土资源与生态平衡协调,确定在保障基本生活生态用水后可用于土地开发的、可以持续的、可以承受成本代价的水量。统筹日益趋紧的水土资源约束与日益增长的粮食产能需求关系,合理确定灌溉发展规模。

③以水定人问题:考虑人的生命安全保障、用水需求层次,优先保障饮用水等基本生存用水需求,抑制用水浪费、奢华生活等不合理用水需求。

④以水定产问题:考虑水的经济性与价值,确定产业布局、结构与规模,保障涉及国家安全的基础性产业和战略性产业用水需求,将有限的水资源配置到高附加值的行业与领域。

⑤以水定绿问题:核心是在维护流域健康水平衡的基础上,按照一方水资源养一方生态的自然生态规律,发挥水循环全过程在维系生态系统稳定性和完整性中的功能和作用,平衡水循环全过程中各类要素及其作用关系,合理分配人与自然之间的水资源份额。

2.与现代化水平相适应的水安全标准问题——如何形成合理的水安全新标准体系

根据新形势、新变化,需制定并合理提升水安全标准,建立适应新要求的水安全保障标准与指标,形成经济合理、技术可行、生态可持续的水安全新标准体系。

①供水安全标准问题:考虑水资源供需变化和极端天气影响,统筹处理好近期与长远、常规与应急的关系,合理提高供水安全保障标准,建立健全应急储备体系。

②防洪排涝标准问题:围绕洪水演进过程,统筹处理好上下游、左右岸、干支流关系,处理好重点与一般、不同河段、不同保护对象之间的关系,合理确定不同河流河段的防洪排涝标准和承受的风险。

③水生态保护修复标准问题:结合当地水生态环境本底条件,统筹处理好保护与发展的关系,处理好空间格局、生态廊道、生态过程之间的关系,合理确定不同地区水生态环境保护修复标准和准则。

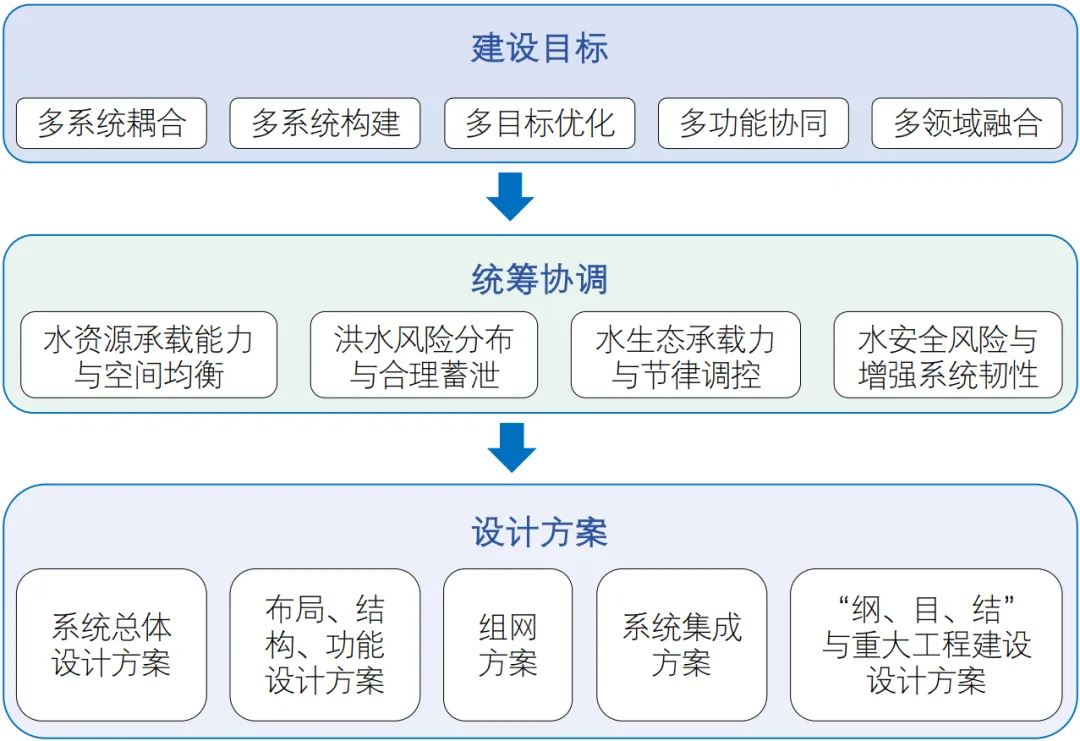

3.现代化水利基础设施体系与水网建设问题——如何形成坚强韧性的新型水网体系

统筹考虑水资源承载能力与空间均衡、洪水风险分布与合理蓄泄、水生态承载力与节律调控、水安全风险与系统韧性,建设供给更加可靠、生态更加友好、服务更加均衡、管理更加高效的现代化水利基础设施体系,构建坚强韧性的新型水网体系。

|

▲建立坚强韧性的新型水网体系 ①水网联网组网问题:融合水流综合调配格局与自然地理格局、国土空间格局、经济社会格局、涉水空间格局等,优化水利基础设施布局、结构和功能,以及联网组网方式和系统集成方案。 ②坚强韧性水网问题:在留有安全富余度基础上,考虑经济社会高质量发展需求、不利的水资源演变情势和极端水旱灾害等情景,构建具有高保障力、抗风险力、强恢复力的韧性水网体系。 4.水事行为规范与严格管控问题——如何形成适应水情特点的新行为规范 在保护生态环境和保障水资源可持续利用的前提下,把人类社会对水资源、水生态、水环境、水灾害的压力负荷控制在承载能力范围内。完善水资源、洪涝灾害风险、水生态分区分类分级管控,通过维护健康、安全、可持续的流域水循环过程和水资源的多种属性功能,实现人口经济与资源环境的协调发展。 ①水资源开发利用约束问题:以保障基本生态用水为前提,明确河湖及地下水生态流量水量水位,明确流域区域地表地下可用水量,使开发利用控制在合理范围。对过度开发地区按照刚性约束要求进行治理。 ②人类水事行为规范问题:科学合理调控和调配水流过程、分布、格局等,合理调控人类水事行为规范,减少对良性水循环过程的干扰,降低水资源系统负荷,促进国土空间格局、生态空间格局、发展规模、发展结构、发展布局与水资源条件和风险相适应,最大程度提高水安全保障能力。 ③水需求与利用约束调控问题:依据水资源条件和演变规律,合理确定国土空间格局。依据可用水量确定经济社会发展布局、结构和规模,量水而行,严控不合理需求。根据水资源条件和用水部门的特点,提高水资源利用效率。 5.系统治理模式创新问题——如何形成良性可持续治理新模式 治水是一项系统性、长期性、艰巨性任务,按照整流域规划、整河流治理原则,推动以水为核心的山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,加强治理保护措施和工程项目的关联性、协同性,构建从源头到河口的江河保护治理新格局。 ①“四水”治理协同问题:“四水”问题涉及不同领域,有不同治理目标和路径,在“四水”统筹治理过程中,以流域区域为单元,根据不同水问题治理的特点和要求,统筹确定水治理的总体目标和任务。 ②措施和工程协同问题:部分水安全保障措施和工程具有多种功能,在规划设计相关措施和工程时,加强单个工程的功能融合,提升多个工程协同效应,实现措施和工程效益最大化。 ③跨部门政策协同问题:水安全保障涉及多部门、多区域,充分发挥流域管理机构协调作用,提高自然资源、生态环境等部门水安全保障政策的协同性。 ④政府与市场协同问题:系统治理需要政府和市场双向协同发力,处理好政府和市场在水安全保障中的关系,完善政策体制,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用。

姜大川,袁勇,李原园,等.新时期“四水”新态势及若干重大问题思考[J].中国水利,2024(18):8-13.